Презентация - "Презентация по литературе на тему "Н.С.Гумилёв " (11 класс)"

- Презентации / Другие презентации

- 0

- 04.03.25

Просмотреть и скачать презентацию на тему "Презентация по литературе на тему "Н.С.Гумилёв " (11 класс)"

Сайт klass-uchebnik.com предлагает качественные учебные материалы для школьников, родителей и учителей. Здесь можно бесплатно читать и скачивать современные учебники, рабочие тетради, а также наглядные презентации по всем предметам школьной программы. Материалы распределены по классам и темам, что делает поиск максимально удобным. Каждое пособие отличается логичной структурой, доступной подачей материала и соответствует действующим образовательным стандартам. Благодаря простому языку, наглядным схемам и практическим заданиям, обучение становится легче и эффективнее. Учебники подойдут как для ежедневной подготовки к урокам, так и для систематического повторения перед экзаменами.

Особое внимание стоит уделить разделу с презентациями - они становятся отличным визуальным дополнением к теории, помогают лучше понять сложные темы и удерживают внимание учащихся. Такие материалы удобно использовать в классе на интерактивной доске или при самостоятельной подготовке дома. Все размещённые на платформе материалы проверены на актуальность и соответствие учебной программе. Это делает сайт надёжным помощником в образовательном процессе для всех участников: школьников, учителей и родителей. Особенно удобно, что всё доступно онлайн без регистрации и в свободном доступе.

Если вы ищете надежный источник для подготовки к урокам, контрольным и экзаменам - klass-uchebnik.com станет отличным выбором. Здесь вы найдёте всё необходимое, включая "Презентация по литературе на тему "Н.С.Гумилёв " (11 класс)", чтобы сделать обучение более организованным, интересным и результативным.

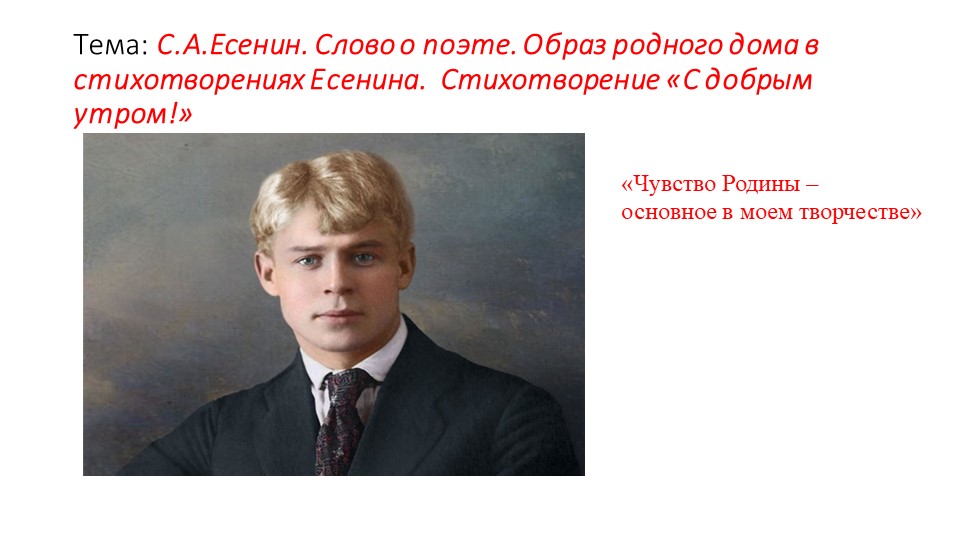

Николай Степанович Гумилев — поэт, переводчик, критик, теоретик литературы, один из основателей акмеизма.

(1886—1921)

Цели урока: дать представление о личности и поэзии Н. Гумилева; закрепить понятие об акмеизме.

Оборудование урока: портрет Н. С. Гумилева, сборники его стихов.

Методические приемы: беседа по теории литературы, лекция учителя, анализ стихотворений.

Поэзия «серебряного века» немыслима без имени Николая Степановича Гумилева

(1886-1921). Создатель литературного течения акмеизм,

он завоевал интерес читателей не только талантом, оригинальностью стихов, но и необычной судьбой, страстной любовью к путешествиям, которые стали неотъемлемой частью его жизни и творчества.

М. В. Фармаковский. Портрет Н.С.Гумилева. 1908г.

Сын военного врача, Н.С.Гумилев окончил Царскосельскую гимназию, директором и преподавателем которой был известный поэт И.Ф.Анненский, воспитавший в своем ученике любовь к литературе.

Современники описывали «белобрысого самоуверенного юношу, внешне крайне неблагообразного, с косящим взглядом и шепелявой речью».

Н. С. Гумилев – гимназист старших классов

И.Ф. Анненский – директор и преподаватель Царскосельской гимназии

Царскосельская Николаевская гимназия.

Однако такое несколько ироничное отношение вскоре сменилось уважением и всеобщим признанием.

Молодой поэт твердо поставил перед собой цель – стать героем, смельчаком, выбирающим трудные и опасные пути, бросающим вызов всему миру. От природы робкий, физически слабый, он приказал себе стать сильным и решительным.

Пришлось ломать свой характер, отказывать себе в житейских радостях, отправляться в длинные рискованные путешествия по джунглям Африки, пескам Сахары, горам Абиссинии, экзотическим лесам Мадагаскара, охотиться на львов и носорогов, пойти добровольцем на фронт в первую мировую войну, где за храбрость он был удостоен двумя Георгиевскими крестами.

Н. С. Гумилев. Фотография. 1914г.

Первую книгу стихов, «Путь конквистадоров», изданную на средства родителей, Гумилев опубликовал еще гимназистом в 1905 году. Уже в этой первой книге проявился постоянный лирический герой Гумилева – завоеватель, странник, мудрец, солдат, который доверчиво и радостно познает мир. Этот герой противостоит и современности с ее будничностью и герою декадентских стихов.

Окончив гимназию (тройки по всем точным наукам, четверки по гуманитарным, пятерка только по логике), Гумилев уехал в Париж.

В Париже Гумилев слушал лекции в Сорбонне, много писал, изучал стихотворную технику, стараясь выработать собственную манеру.

Требования молодого Гумилева к стиху – энергия, четкость и ясность выражения, возвращение первоначального смысла и блеска таким понятиям, как честь, долг, героизм.

Сборник, изданный в Париже в 1908 году, Гумилев назвал «Романтические цветы».

В свой первый приезд в Париж Гумилев посылал стихи в Москву, в главный журнал символистов «Вехи».

Тогда же он начал издавать собственный журнал «Сириус», пропагандирующий «новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте».

Обложка журнала «Сириус», 1907 г., №3

Н.Гумилев в Париже. 1908г.

Еще гимназистом Гумилев впервые увидел Анну Ахматову, тогда - Аню Горенко. Ахматова вспоминала: «Говорили, что будущий вождь акмеистов влюбился в молодую поэтессу… На самом деле гимназист седьмого класса влюбился в гимназистку четвертого».

Из Парижа влюбленный поэт шлет Анне предложения руки и сердца и неизменно получает отказ за отказом.

К 1909 году относится роман Гумилева с поэтессой Е. Дмитриевой, приведший в итоге к дуэли Гумилева с М. Волошиным.

А в ноябре 1909 г. Он наконец получил согласие на брак с Анной Ахматовой. В апреле 1910 г. Они венчались. По воспоминаниям Ахматовой, свадьба была не началом, а концом отношений – или, вернее, началом конца. И даже рождение сына (1912 г.) не могло предотвратить их разрыва.

А.А.Ахматова

А.Ахматова и Н.Гумилев с сыном Львом.

В 1911 году Гумилев, совместно с Сергеем Городецким, создает новую литературную группу - «Цех поэтов».

В феврале 1912 г. В редакции «Апполона» Гумилев заявил о рождении нового литературного течения, которому присвоили имя «акмеизм».

Николай Гумилев и Сергей Городецкий. 1915 г.

Акмеизм — модернистское течение (от греч. akme — острие, вершина, высшая степень, ярко выраженное качество), декларировавшее конкретно-чувственное восприятие внешнего мира, возврат слову его изначального, не символического смысла.

В начале своего творческого пути молодые поэты, будущие акмеисты, были близки к символизму, посещали «ивановские среды» — литературные собрания на петербургской квартире Вяч. Иванова, получившей название «башня». В «башне» Иванова велись занятия с молодыми поэтами, где они обучались стихосложению.

В октябре 1911 года слушатели этой «поэтической академии» основали новое литературное объединение «Цех поэтов». Название это относило ко временам средневековых ремесленных объединений и показывало отношение участников «цеха» к поэзии как к чисто профессиональной сфере деятельности. «Цех» был школой профессионального мастерства, а руководителями его стали молодые поэты Н. Гумилев и С. Городецкий. Они же в январе 1913 года в журнале «Аполлон» опубликовали декларации акмеистической группы.

Собственно акмеистическое объединение было невелико и просуществовало около двух лет (1913—1914). В него вошли также А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут и др. В статье «Наследие символизма и акмеизм» Гумилев критиковал символизм за мистицизм, за увлечение «областью неведомого». В статье провозглашалась «самоценность каждого явления». (Возможно сообщение ученика по основным положениям статьи Гумилева.)

Новому течению было дано еще одно истолкование — адамизм, подразумевающее «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь». Этот взгляд проясняется в стихотворении С. Городецкого «Адам»:

Просторен мир и многозвучен,

И многоцветней радуг он,

И вот Адаму мир поручен,

Изобретателю имен.

Назвать, узнать, сорвать покровы

И праздных тайн, и ветхой мглы —

Вот первый подвиг. Подвиг новый —

Живой земле пропеть хвалы.

С. Городецкий в своей декларации «Некоторые течения в современной русской поэзии» выступил против «размытости» символизма, его установки на непознаваемость мира: «Борьба между акмеизмом и символизмом... есть прежде всего борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время...»; «мир бесповоротно принят акмеизмом, во всей совокупности красот и безобразий». В стихотворении 1913 года, посвящен ном О. Э. Мандельштаму, Городецкий выделяет то, за что ценит Мандельштама как акмеиста:

Он верит в вес, он чтит пространство,

Он нежно любит матерьял,

Он вещества не укорял

За медленность и постоянство.

Строфы послушную квадригу

Он любит — буйно разогнав —

Остановить. И в том он прав,

Что в вечности покорен мигу.

Акмеистов интересует реальный, а не потусторонний мир, красота жизни в ее конкретно- чувственных проявлениях. Туманности и намекам символизма было противопоставлено мажорное восприятие действительности, достоверность образа, четкость композиции. В чем-то поэзия акмеизма — возрождение «золотого века», времени Пушкина и Баратынского. Затуманенное стекло поэзии было тщательно протерто акмеистами и заиграло яркими красками реального мира.

Герой возглавлявшего «Цех поэтов Гумилева — «Адам» по яркости и свежести мировосприятия, по силе страсти, желаний. Это путешественник, конквистадор, человек сильной воли. В стихотворениях Гумилева — романтические мотивы, географическая и историческая экзотика. Экзотическая деталь порой играет чисто живописную роль, например, в стихотворении 1907 года «Жираф»:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелиться только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,

И бег его плавен, как радостный птичий полет.

Я знаю, как много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран

Про черную деву, про страсть молодого вождя,

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…

Ты плачешь? Послушай…далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Какова тема этого стихотворения? Стр. 259 учебник

Если оно о любви, то почему называется “Жираф”?

Чтобы ответить на этот вопрос,

давайте понаблюдаем над текстом.

Каково настроение стихотворения?

Можно ли пересказать его сюжет?

Где происходит действие? Как оно происходит?

Когда происходит действие?

Кто ведет повествование?

Каким вы представляете его себе?

Помогла сказка?

Какова тема этого стихотворения? Стр. 259 учебник

Тема счастья. Основой лирического произведения точно можно считать описание идеалистической картины, которую мастерски воспроизводит Гумилев, окунувшись в воспоминания. Зеленый оазис, прохладное и кристально чистое озеро чад, на берегу которого бродит диковинное существо, именуемое жирафом – вот что наполняет сердце и душу лирического героя спокойствием и счастьем.

Какова тема этого стихотворения? Стр. 259 учебник

Тема мечты. Герой осознает то, что идеальный мир иллюзорен, но это не вовсе не означает для него, что мечта не может быть исполнена. В своем творчестве поэт, испытывающий глубокое разочарование в жизни, по-прежнему остается романтиком. Гумилев продолжает верить в сказочные миры, поэтому жираф в его стихотворении предстает неким мифическим созданием, а не конкретным экзотическим животным.

Какова тема этого стихотворения? Стр. 259 учебник

Проблема тревожности и суетности бытия, побег от реальности. У рассказчика буря чувств и сомнений, от которых невозможно избавиться даже на берегу волшебного озера Чад в компании вольного и свободного жирафа. Но он столь хочет ощутить мечту, что готов убедить и себя, и свою таинственную собеседницу, ведь главное хотя бы на миг забыть эти переживания, чтобы на мгновение приостановить бесконечный поиск рая на Земле.

Смысл стихотворения состоит в том, чтобы напомнить человеку простую вещь – нужно находить счастье в жизни. Неважно, сколько испытаний встретится на пути, сколько времени займут поиски, но нельзя сдаваться. Лирический герой, как и Гумилев, находится в вечном поиске благодати, но рассказчик позволяет себе насладиться негой ситуации, даже если обстановка не совсем идеальна.

Главная мысль стихотворения – утверждение ценности мечты, ее неизбывная значимость в жизни человека. Только грёзы дают ему приют в пучине будней и тревог. Они же надувают паруса его корабля, который несется навстречу своей гавани.

В процессе повествования автор и сам понимает, что созданный им мир иллюзорен, так как от мрачной действительности можно убежать даже на край света. Однако избавиться от мыслей, чувств, сомнений и личных переживаний невозможно даже на берегу волшебного озера Чад, в компании гордого и свободолюбивого жирафа. Однако открытый поэтом мир настолько притягателен и необычен, что Николай Гумилев готов убедить и себя, и свою собеседницу в том, что это и есть настоящий рай. Главное, здесь и сейчас заглушить ту душевную боль, которая заставляет его вновь и вновь отправляться в странствия.

Красивая мечта, дающая надежду на счастье, настолько хороша, что автор попросту не готов с ней расстаться, и, занимаясь самообманом, пытается вовлечь в него близкого человека, чтобы хоть немного скрасить унылое и безрадостное существование той, которую он любит, но не может сделать по-настоящему счастливой потому, что рая на земле не существует. А значит, мифический жираф так и останется символом другого мира, полного загадок и неизъяснимого очарования, в котором для поэта, к сожалению, места так и не нашлось.

Какова композиция стихотворения, сколько в нем

строф, сколько предложений в каждой строфе?

Определите виды рифм, назовите рифмующиеся

слова.

Приведите примеры звукописи.

Приведите примеры эмоционально

окрашенной лексики.

Как выражается художественное

пространство?

Для чего автор использует сложные языковые

синтаксические конструкции?

Найдите ошибку в употреблении деепричастного

оборота.

Почему эта стихотворная строчка- одна из самых

завораживающих в тексте?

— В чем значение обращения к экзотике в этом стихотворении?

(Описание красот и чудес далекой Африки подробно, многоцветно, зримо. Это не выдумка, а воспоминания человека, действительно наблюдавшего необыкновенные для глаза, привыкшего к спокойному русскому пейзажу, картины. Но сам рассказ об «изысканном жирафе» волшебен, лирический герой преображает и без того прекрасную реальность.

— В чем значение обращения к экзотике в этом стихотворении?

(Этому преображению помогают красочные эпитеты: «грациозная стройность», «волшебный узор», «цветные, паруса», «мраморный грот», «немыслимые травы»; сравнения: жираф сравнивается с цветными парусами корабля, бег его уподобляется радостному птичьему полету. Картину оживляет движение, которое чувствуется и в плавном беге жирафа, и в изменчивом отражении дробящейся в озере луны.

— В чем значение обращения к экзотике в этом стихотворении?

(Все это сказочное описание для того, чтобы отвлечь возлюбленную от грустных мыслей в пропитанной туманами и дождями России. «Веселые сказки таинственных стран» могли бы спасти от скуки и тяжести обыденности, но лишь усугубляют одиночество и отчужденность героев: последние строки стихотворения почти повторяют окончание первой строфы, но уже почти безнадежно:

— «Кенгуру» Н. Гумилёв стр. 262

Утро девушки

Сон меня сегодня не разнежил,

Я проснулась рано поутру

И пошла, вдыхая воздух свежий,

Посмотреть ручного кенгуру.

Он срывал пучки смолистых игол,

Глупый, для чего-то их жевал,

И смешно, смешно ко мне запрыгал,

И еще смешнее закричал.

У него так неуклюжи ласки

Но и я люблю ласкать его,

Чтоб его коричневые глазки

Мигом осветило торжество.

А потом, охвачена истомой,

Я мечтать уселась на скамью;

Что ж нейдет он, дальний, незнакомый,

Тот один, которого люблю!

Мысли так отчетливо ложатся,

Словно тени листьев поутру.

Я хочу к кому-нибудь ласкаться,

Как ко мне ласкался кенгуру.

«Кенгуру» было написано в 1918 году, когда в любовных делах поэта произошли кардинальные перемены. С женой Ахматовой он расстался. Какими были новые чувства поэта, не осталась ли сильная влюбленность в бывшую супругу томиться в сердце Гумилева – остается загадкой.

Улавливая с первых строк душевное состояние автора, можно судить только о том, что он не превратился в холодного циника после неудачно завершенного супружества.

Возможно, именно это чувство заставило его написать стихотворение «Кенгуру», в котором повествование ведется от лица молодой девушки. Гумилев был сильно потрясен тем, что его семья распалась, однако не решился даже самому себе признаться в тех чувствах, которые испытывал. Тем не менее, именно из этого произведения становится очевидно, что Гумилев все еще влюблен в свою бывшую супругу, хотя и понимает, что возврата к прошлому нет. Он пытается найти ей замену, но не испытывает ничего подобного на то, что чувствовал к Ахматовой. Поэтому фраза «Я хочу к кому-нибудь ласкаться, как ко мне ласкался кенгуру» звучит, словно призыв о помощи человека, сломленного житейскими невзгодами.

Попытка завуалировать свои истинные чувства от окружающих в этом произведении очевидна. Двойное иносказание, к которому прибегает Гумилев, выражается в том, что себя он изображает в образе юной и романтичной особы, а своей возлюбленной отводит роль ручного кенгуру – мирного, нежного и преданного зверька. Но взаимоотношения главных героев стихотворения весьма далеки от реальности, так как Ахматова обладает резким и непокорным характером, а сам Гумилев не хочет осознавать, что за любовь нужно бороться, а не дожидаться, пока кто-то всемогущий устроит его личную жизнь.

Сборники стихов

Николая Гумилева

Путь конквистадоров

Романтические цветы

Жемчуга

Чужое небо

Колчан

Костер

Фарфоровый павильон

Огненный столп

Шатер

Романтические мечты получили развитие в сборнике «Жемчуга». Акцент сделан на трудном поиске ценностей, таящихся вдали от человеческих глаз. Название сборника отсылает к строчкам о недостижимой стране грез, «Куда не стучала людская нога, / Где в солнечных рощах живут великаны, / И светят в прозрачной воде жемчуга»)

3. Читаем и анализируем стихотворение из цикла «Капитаны» (1909).

Николай Гумилев в душе был романтиком и мечтал о дальних странах. Ему удалось осуществить задуманное и побывать в нескольких научных экспедициях. Но за несколько лет до путешествий он создал небольшой цикл стихов под названием «Капитаны», в котором явно прослеживаются нотки ностальгии. Начитавшись книг о жизни моряков, молодой поэт готов был сбежать от серой реальности на край света ради того, чтобы только почувствовать на губах привкус соли и испытать ни с чем не сравнимое чувство свободы.

Цикл «Капитаны» был создан летом 1909 года, когда Николай Гумилев гостил в Коктебеле у Максимилиана Волошина. Существует версия, что он был написан совместно с группой поэтов, которые обсуждали каждую строчку. Однако, по воспоминаниям Алексея Толстого, поэт несколько дней подряд запирался в своей комнате, работая над «Капитанами», а уж после представил стихи на суд своих друзей.

Цикл состоит из четырех произведений, которые объединены общей идеей романтики и путешествий. В первом из стихотворений Гумилев восхищается тем, как «меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей». Образ «открывателей новых земель» настолько мил поэту, что он мысленно путешествует с ними и в собственных фантазиях переживает все те испытания, которые проходят его герои. Прокладывание пути на карте, подавление корабельного бунта, встречи с пиратами и школа выживания во время шторма – все эти составляющие морской жизни вдохновляют автора и заставляют его мечтать о подвигах. Мужество людей, которые каждый день ведут борьбу с морской стихией, не может оставить Гумилева равнодушным. «Разве трусам даны эти руки, этот острый, уверенный взгляд?», – вопрошает поэт.

Второе стихотворение цикла – гимн первооткрывателям и пиратам, которые не представляют себе спокойную жизнь на суше. Их влечет опасность и необходимость постоянно рисковать ради достижения собственных целей. «Как странно, как сладко входить в ваши грёзы, заветные ваши шептать имена», – отмечает автор. Ему кажется, что «в мире, как прежде, есть страны, куда не ступала людская нога». И именно себя Гумилев видит в качестве того человека, который когда-нибудь совершит новое открытие и побывает там, где «розы краснее, чем пурпур царей».

Однако как бы не манили моряков новые страны, они рано или поздно возвращаются в родной порт, переполненные новыми впечатлениями. И именно встрече с родиной посвящено третье стихотворение цикла «Капитаны». Суша дарит им то, чего они были лишены в своих странствиях. Женщины, пивные, игра в карты и кости, попытки узнать свою судьбу у гадалки… Но когда «смолкает зов дурмана», каждый моряк вспоминает о своем истинном предназначении. И тогда для него нет ничего важнее, чем «рупор капитана», который вновь зовет к отплытию.

Финальное стихотворение цикла посвящено морским легендам и загадкам, одной из которых является история о Летучем Голландце – корабле-призраке. Он является символом смерти и предвещает ее каждому, кто столкнется с этим призраком в море. У автора нет ответа на вопрос, откуда взялся этот корабль и какие цели он преследует. Но очевидно одно – легенда о Летучем Голландце является самой жуткой, и от этого еще более привлекательной в глазах каждого истинного моряка. Правда, Гумилев все же дает свою трактовку подобному мифу, отмечая, что корабль-призрак указывает каждому дорогу к краю мира. Туда, «где капитана с ликом Каина легла ужасная дорога». Она ведет лишь в одну сторону, но тот, кто рискнет пойти по ней до конца, сможет узнать тайны мироздания, хотя и заплатит за это собственной жизнью. И поэт убежден, что у каждого капитана в жизни наступает такой момент, когда он мечтает встретить на бескрайних просторах Летучего Голландца.

— Каков смысл названия цикла?

(Стихотворение имеет яркую романтическую окраску, отличается сочностью цветописи: «зеленые зыби жемчужные скалы», «золото с кружев», розоватых брабантских манжет»; выраженной инструментовкой на шипящие и свистящие «ж», «з», «ч», «с», «ш» в сочетании с сонорными «р», «м» и звонкими губными «б», что передает музыку разгулявшейся морской стихии и придает энергию и мужественность стиху.)

— Каковы образы стихотворения?

(Образы стихотворения неконкретны, обобщенны. Речь идет не о каких-то реальных людях, а о героическом типе отважных мечтателей, упрямых и сильных, не боящихся испытаний.

Обобщенность достигается, во-первых, описанием «разбросанного» по миру места действия:

На полярных морях и на южных

По изгибам зеленых зыбей,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей.)

— Какова специфика сюжета стихотворения?

(Действие происходит вне реального времени и пространства, и в то же время описание изобилует выразительными реалистическими деталями, подробностями, вплоть до клочьев пены на ботфортах и позолоты на кружевах манжет. Эти детали носят декоративный, театральный характер (разорванная карта, трость, пистолет).

— Каковы средства обобщения в стихотворении?

(Обобщенность вырисовывается просто из синтаксической конструкции, требующей единственного числа в придаточном предложении с союзным словом «кто»:

Быстрокрылых ведут капитаны,

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстремы и мель…

Путешествовал по Африке, Ближнему Востоку, Италии. Добровольцем пошел на Первую мировую войну, служил в Русском экспедиционном корпусе в Париже. Вернувшись в 1918 году в Россию, вместе с Горьким возглавил издательство "Всемирная литература", стал председателем Всероссийского союза поэтов после Блока.

Картины абиссинских художников, привезенные Гумилевым из Африки.

Гумилев в экспедиции в Африке.

В мае 1917 года Гумилева отправляют в командировку на Салоникский фронт, однако туда он не попадает, оставленный в Париже. Там Гумилев влюбился в юную красавицу, полурусскую-полуфранцуженку, Елену Карловну Дюбуше, которой поэт посвятил цикл стихотворений, вошедший в посмертный сборник «К Синей звезде», вышедший в 1923 году. В январе 1918 года, после расформирования управления военного комиссара, к которому он был приписан, Гумилев отправился в Лондон и оттуда в апреле 1918-го вернулся в Россию.

Гумилев, предсказавший свою смерть в стихотворении "Рабочий", был расстрелян за участие в так называемом «Таганцевском заговоре». Говорят, что перед расстрелом он запел "Боже, царя храни", хотя никогда не был монархистом. (По свидетельству отца Александра Туринцева, однажды Гумилев остался сядеть и выплеснул шампанское через плечо, когда все вокруг верноподданно вскочили при тосте за Государя Императора.) Гумилев вел себя со своими палачами как истинный заговорщик,- гордо, презрительно. Впоследствии оказалось, что ни в каком заговоре он на самом деле не участвовал. Как можно судить по воспоминаниям Одоевцевой, его, видимо, подвела склонность к разговорчивой таинственности, которой он по-мальчишески щеголял.

Место предполагаемого расстрела Н.С.Гумилева. Фотография С.П.Лухницкого.

Необычной, романтичной, экзотичной была и поэзия Н.С. Гумилева. Он блистательно владел стихотворным мастерством, его лирика отличается гармонией формы, стройностью и завершенностью, изысканностью рифм, благозвучием стиха. Герои его произведений - капитаны, флибустьеры, открыватели новых земель, охотники, рыцари, мореплаватели. Даже названия стихотворений Гумилева поражают географическим размахом его впечатлений: «Озеро Чад», «Сахара», «Абиссинские песни», «Африканская ночь», «Замбези», «Нигер» и др. Много в стихах экзотических животных (гиена, ягуар, кенгуру, попугай, жираф, носорог), не только описанных с глубоким знанием их повадок, но и наделенных внутренним миром.